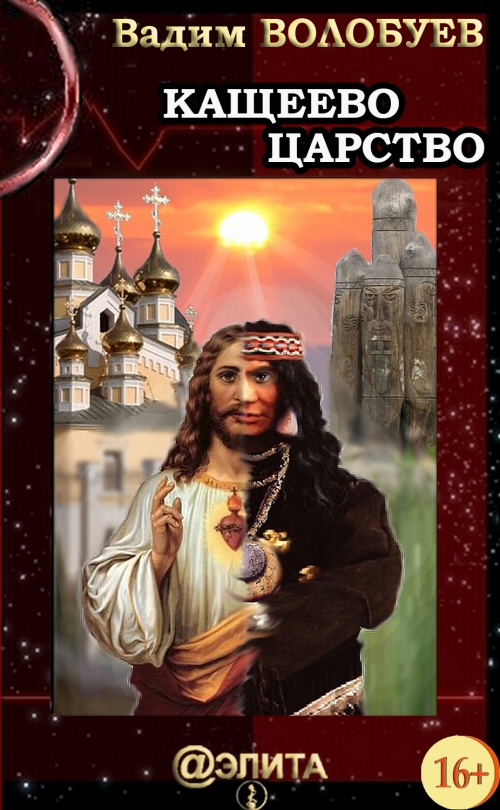

Описание

Издавна манила русичей зауральская земля. Ватаги молодцов везли оттуда пушнину и серебро, в одночасье превращаясь в сказочных богачей. Но всякому отважившемуся забраться в такую даль приходилось иметь дело не только с народами, жившими в той стране, но и с их богами, известными своей лютостью и неумолимой враждебностью к чужакам. Оттого и звались они на Руси не богами, но демонами, губящими русские души. Как было устоять против этой древней силы? Как было не сойти с ума, поддавшись колдовскому прельщению зауральских шаманов? Не всякий мог выдержать такое.

Сполна испытали всё это новгородские смельчаки, отправившиеся осенью 1193 года в карательный поход против югорских мятежников. Бросив вызов бессмертным владыкам приполярного края, они вступили в смертельную схватку не только за свои жизни, но и за свои души. Кто победил в этой борьбе – люди или боги? И какова судьба героев той войны? Страницы новгородских летописей сохранили для нас скупые подробности той страшной истории – одной из самых завораживающих и необычайных, какие когда-либо случались в России…

Купить книгу: www.litres.ru/vadim-volobuev/kascheevo-carstvo/

Характеристики

| Отрывок |

ДЕМОНЫ СТУДЁНОЙ ЗЕМЛИ Сказка-быль Глава первая Поздней осенью, в день Всех Святых, в год от сотворения мира шесть тысяч семьсот второй [1] Новгород горел. Зачалось от Ярышевой улицы, где в золу обратился Савкин двор и три церкви. На следующий день вспыхнула Чегловая улица, а в пятницу той же седмицы [2] в разгар торга огонь прошёлся от Хревковой улицы до Неревского конца, оставив одни головешки от семи храмов и многих добрых усадеб. Потом занялись Городище и Людин конец, и так до самого Рождества новгородцы не знали покоя. Того же лета вернулись из Заволоцкой земли молодцы, что ходили на Югру [3] по призыву лихого воеводы Ядрея за серебром и мехами. Вернулись без славы: добычи не взяли, князьков югорских в подчинение не привели, да и сами весьма претерпели, потеряв множество народу — кого в битвах, а кого и сами пришибли, в чёрных умыслах подозревая. Был плач великий по всему городу, немало жён осталось вдовами, а детей — сиротами. На вопросы же, как таковое бедствие могло учиниться, вернувшиеся отвечали неохотно, пеняя на каких-то бесов и демонов. Когда же приступали к ним старосты да игумны, требуя подробностей, удальцы прятали глаза и твердили только: «Сатана взбаламутил. Кабы не он, одолели бы нехристей». «Что ж вам, с самим чёртом биться пришлось?», не унимались новгородцы. Вернувшиеся кивали, отвечая согласно, что чёрт не чёрт, а исчадия ада там были точно, и сильно вредили делу христианскому. «Да как же они выглядели, исчадия-то эти?» — допытывался народ. Здесь рассказчики говорили разно, но у всех глаза наполнялись лютой злобой. Начиналось же всё за здравие. В лето, когда преставился новгородский владыка [4] Гавриил, у врат Святой Софии воевода Ядрей бросил клич, призывая удальцов сбираться в поход на далёкую Югру, в край, где лоси и белки сыпятся из туч, а самоедь [5] безъязыкая через дыру в скале торгует пушниной, меняя её на железо. «Пойдём, братцы, к Полунощному морю, пощиплем тамошний люд, ударим мечами о железные створы, нагрузим ладьи заволоцким серебром». Триста добрых ратников собрал он для своей затеи. Были здесь бояре Яков Прокшинич и Завид Негочевич, были житьи люди [6] Сбыслав Волосовиц и Савелий с Ярышевой улицы, были и поп с поповичем — Иванко Леген да Моислав Олисеевич, сын гречина, бросавшего жребий, когда решалась судьба осиротевшего владычьего трона. Были и другие, всех не перечесть. Снарядили семь ящероносых стругов, запаслись лошадьми, нартами, тёплой одёжей и лыжами — расчёт был на зимний набег, пока бескрайние югорские болота скованы льдом, а гнус прячется от лютых морозов по клетям да амбарам. Перед отплытием отслужили молебен, обещались вернуться в конце зимы. Мыслей о долгой войне не имел никто, даром что семи вёсен не минуло, как перебили новгородских данщиков по всему Пермскому краю. Ну да на всё воля Божья. По Волхову спустились в Ладожское озеро, оттуда Свирью перемахнули в озеро Онежское, завернули в Вытегру, перетащили суда до озера Белого, доплыли до Шексны, из неё попали в Кубенское озеро, а из него — в Сухону, из Сухоны же — в Вычегду, а из Вычегды — в Вымь. Там снова сошли на берег, переволокли струги в Ижму, а от Ижмы начинался прямой водный путь до самой Югры. Шли, однако ж, не прытко, высматривая зырянские кочевья да место, где можно было схоронить на зиму корабли. Понятно было, что до замерзания рек к Камню [7] не поспеть, потому воевода держал совет с вятшими [8] людьми, где лучше вытащить струги на берег. — Я так мыслю, что надо идти по воде, покуда лёд не встанет, — заявлял Яков Прокшинич. — Тут оставлять неразумно: пермяки [9] обязательно отыщут и порубят. Да и спрятать негде, кругом леса и леса. К его мнению прислушивались — боярин был не из последних, да и в Заволочье ходил не раз. — Можно урядить с каким-нибудь племенем, — возражал Завид Негочевич. — Пермяки — они тоже достаток любят. — Да что ж ты им посулишь? — Ну вот хотя б медовуху. Очень они падки на неё, родимую. — Медовуху раздавать наши братья-ушкуйнички не позволят. Они к ней тоже склонность имеют. — А ежели пригрозить? — спросил Ядрей. — Нынче слово новгородское не так весомо в здешних краях, — справедливо заметил боярин Яков. — Опосля того, как перерезали наших данщиков, много здесь мятежного люда шатается. Держит в страхе и промысловиков, и своих сородичей, которые супротив Новгорода не хотят идти. Потому и говорю — плывём покуда можно. А как будет нельзя, сойдём на землю и будем думать. — Много ты надумаешь, — пробурчал Завид Негочевич. — Зима вон на носу, когда ударит, не до дум уже будет. — Слышно, пермяки с остяками [10] в большой вражде живут, — подал голос воевода Ядрей. — Может, те зыряне, что возле Камня обитают, пособят нам поколотить своих врагов? — Стал быть, тем паче надо плыть до самого Камня, а уж там найдём, куда струги приткнуть, — сказал Завид. На том и порешили. Погода и впрямь посуровела. Когда выходили из Новгорода, был самый разгар «бабьего лета», немногие шмели ещё летали над увядающими лугами, а с диких яблонь опадали последние засохшие плоды. Небо каждое мгновение норовило разразиться дождём, но если в просвете между туч выплывало солнце, становилось жарко и душно. В Онежской земле уже чувствовалось первое дуновение студёного ветра, а на Сухоне осень вошла в полную силу. Зарядили ливни, берега развезло в грязи, с корявых северных берёз пооблетала листва. Чем дальше в Заволочье, тем неприветливее становилась природа. С обеих сторон надвинулись еловые и сосновые чащи, по пути то и дело попадались размокшие коряги, осклизлые пни и полумёртвая сорга [11], искорёженные ветром лиственницы выпрастывали над водой свои корни, словно тщились ухватить проплывающие струги. Откуда-то издалека трубно звали кликуны, меж деревьев спугнутыми призраками вспархивали тетерева. Местность пошла гористая, обтёсанные ветрами и водами каменные кручи взирали на удальцов чёрными глазницами пещер, нередки стали отмели и буруны, с неба посыпался мокрый снег. «Идём прямиком в Кощеево царство», — угрюмо шутили ратники. Перевалив кряж, попали в область сплошных болот и мелкого ельника. Вода кое-где уже начала поблёскивать ледком, оставшаяся с лета паутина на ветвях колыхалась истрепавшимся мочалом. Иногда встречались запруды, устроенные чудинами [12]. В них плескалась рыба, а рядом, скрытые пожелтевшими зарослями багульника и лозняка, покачивались лодки. Новгородцы, не будь дураками, рыбу выгребали, а лодки на всякий случай пускали ко дну. Кто его знает, что на уме у этих зырян. Могут ведь и засаду устроить на оборотистых гостей. Однако ж путешествие проходило на редкость спокойно, и это утомляло разбойников. Всё чаще слышалось от них, что неплохо бы ободрать какого-нибудь оленевода, заодно пожрать по-человечески, а то всё рыба да солонина. Ядрей до поры сдерживал молодцов, опасаясь, как бы предприятие не превратилось в очередной налёт на зырянские стойбища. Ушкуйники — люди ненадёжные, расхотят идти на Югру, и поминай как звали. Но ропот становился всё громче, да и сам воевода, говоря по совести, был не прочь поквитаться с пермяками за недавние обиды новгородские. Упирался один только поп Иванко, утверждавший, что негоже, мол, грабительствовать в землях, вчера только познавших слово Божие. — Какими предстанем мы пред юными агнцами стада Христова? — вещал он. — Для того ли возводили церкви и стучались в тёмные души, чтобы нынче всё погубить на корню? — Да какие ж это агнцы? — усмехался Ядрей. — Глянь на них, сплошная погань. Идолы по сей день в каждом доме стоят. Капища во все дни полны, а уж пляски их бесовские! Тьфу ты, Господи… — Пошто напраслину возводишь? — укорял его священник. — Знаешь ведь, что неправда. — Недалёк ты умом, отец Иван. И доверчив слишком. Они одной рукой крестятся, а другой требы своим божкам кладут. Нет в них веры, вот что. — Тебе видней, воевода. А только недоброе это дело. — Недоброе было бы, кабы удальцы по своей воле злодействовать начали. А мы ж не ради себя. Ежели сейчас припасов не собрать, что в Югре жевать будем? Там уж такой порядок — что принёс, то твоё. — Делай как знаешь, Ядрей. Но благословения моего не проси. Воевода махнул рукой и приказал готовиться к набегу. Жертвой выбрали первое попавшееся сельцо, что запестрило избами в просветах конурника [13]. Приставать не стали — спустили несколько лодок с тремя десятками ратников, а струги поставили на каменные якоря. Ядрей тоже пошёл с налётчиками, чтоб размять ноги. Проваливаясь по колена в мягком мху и чуть не теряя сапоги во всхлипывающей трясине, добрели до села. Как и следовало ожидать, оно было пусто. Весь край уже знал, что по Печоре идут новгородцы, а потому жители загодя спасались в лесах, не желая платить даней. Скотину уводили с собой. Ратники заглядывали в низкие хибары, шуровали в кладовках, рыскали по амбарам и коровникам, но находили только брошенные лапти, недоеденное курами зерно да маленькие корки заплесневелого хлеба. — Хитрый народ, — цедил вожак ушкуйников, лохматый и одноухий Буслай. — Всё унесли. Подчистую. Может, петуха им красного пустить? — Успеется, — гудел воевода. — Не могли они далеко со скотиной уйти. Здесь где-нибудь хоронятся. Надобно по следам посмотреть. Да и ледники [14] такожде не могли выгрести. Засыпали, небось, думают провести нас, черти болотные. — Дак что ж, искать прикажешь? — Ищите. Есть среди вас добрые охотники, чтоб по следам читать умели? — Найдутся. — Вот и действуй. Буслай ушёл шарить по окрестным лесам, а Ядрей решил побродить по округе, авось что-нибудь найдёт. Он не сомневался, что пермяки зарыли свои запасы. Русские ведь всегда так поступали, ежели надо было уберечься от половцев или других хищников. К чему волочь на горбу весь скарб, когда можно доверить его матери сырой земле? Но то ли зыряне оказались слишком ловкими, то ли воевода подрастерял сноровку, а только ничегошеньки он не углядел, кроме хоженой-перехоженой земли да кротовьих бугорков. Однажды показалось — заметил что-то в осыпавшейся землянке на задах одного из домов: как будто блеск и слабое шуршание. Сунул туда нос, но навстречу выскочила чёрная кошка, бросила на воеводу затравленный взгляд и тут же сиганула в заросли голубики. — У, тварь зеленоглазая, — досадливо перекрестился Ядрей. В этих диких местах всё приобретало какой-то колдовской вид, будто зырянские демоны смеялись над людьми. Из леса слышалась перекличка ушкуйников, они двигались, растянувшись цепью, словно гнали лося. Подумалось: а ну как пермяки неспроста в лес ушли? Может, засаду хотят подстроить? Не сходить ли к реке позвать подмогу? Воевода нахмурился, положил ладонь на рукоятку меча на поясе, осмотрелся. Ему вдруг привиделось, будто изо всех тёмных окон, прикрытых хлопающими на ветру бычьими пузырями, таращится сейчас на него чудская нежить, ждёт, когда подойдёт он ближе, чтобы навести порчу, высосать кровь или увлечь в ледяной омут. «Вот оно, Кощеево царство», — подумал боярин, вспомнив шутку воев. Он вышел на окраину села и, сложив руки трубой, заорал: — Бусла-а-а-ай! Подождал немного, затем, услышав в ответ протяжное: «Зде-е-есь!», ещё раз перекрестился и, повернув голову, вдруг увидел невдалеке, за ближними елями, несколько деревянных болванов высотой с человека. Они пялились на него своими огромными слепыми глазищами, и от этого их взгляда мороз драл по коже. Ядрей сделал шаг навстречу, непроизвольно начал вытаскивать меч. Обычно зыряне вставляли в глазницы своих истуканов монеты, а у подножия ставили серебряные блюда с подношениями. Но сейчас ни монет, ни блюд на месте не оказалось — должно быть, ушкуйники всё подмели. Но от этого вид у божков стал ещё страшнее, ещё жутче. Чуял Ядрей — исходило от них какое-то тёмное наваждение, морок, пробуждающий греховные страсти. В ярости на себя и на всю эту закосневшую в язычестве землю воевода принялся курочить один из идолов, силясь опрокинуть его на землю. Пермский божок стоял крепко, и повалить его в одиночку было ой как нелегко! Устав бороться с неуступчивым идолом, Ядрей достал нож и начал уродовать его лик, изгоняя всякое подобие человеческого. Остальные болваны молча наблюдали за насилием, словно старались приворожить человека. А издали тем временем доносились голоса ратников: — Якша! — Ась! — Правей бери! — Куды правей-то? — Сепетишь, паробок! — Иди к лембою… [15] Ядрей, взопрев, сунул нож обратно в чехол и пошёл назад в село. «Сатанинское племя», — с ненавистью подумал он. Спустя недолгое время из леса показалось двое новгородских удальцов. Чуть впереди они вели какого-то низенького человечка в обтерханном жупане и сермяжных портах, который, не поднимая головы, шагал, широко размахивая руками, и, судя по всему, не испытывал ни малейшего страха. — Вот, воевода, привели здешнего, — доложил один из воинов, приблизившись к Ядрею. — Сам к нам вышел. Говорит, служить хочет. — Да ну? — удивился Ядрей. Он с любопытством поглядел на пленника. — По-нашему, стал быть, балакаешь? Тот закивал. — Балакать, барин. Всё понять, всё балакать. — Где народ-то твой? Чего попрятались? — Страх большой. Роччиз идёт, бьёт, вещи берёт. Страх! — А ты чего ж тогда вышел? Или не боишься? Пермяк улыбнулся. Лицо у него было обгорелое, красное, чёрные волосы шапкой топорщились над головой. — Ваша не на Пермь идёт. Ваша — на Югру, правда? — Гляди ты! — подивился Ядрей. — Никак, уже прознали. — Югра — злой. Югра жадный. Я помочь роччиз бить Югра. А роччиз не бить нас. Да? — Хорошо, коли так. Ежели не врёшь, награжу тебя по всей щедрости новгородской. — Не врёшь, барин, не врёшь. Показать как есть. — Добро. Отзову я своих хлопцев. Но и ты нас уважь: нам бы мясца свежего, да хлебушка, да молока парного. И оленей голов двадцать. А уж мы твоих сябров [16] не тронем. — Всё дать, барин. Всё дать. Только не бить. Воевода перевёл глаза на воинов. — Идите за Буслаем. Пускай возвращается. А этот, — он кивнул на зырянина, — пускай ведёт сюда своих. Насилий не творить. Руки повыдергаю! Ратники со своим спутником зашагали обратно в лес. Ядрей поскрёб в затылке, посидел в раздумьях, затем направился к реке. — Спускайте лодки, — крикнул он, выйдя к берегу. — Жратву повезём. И, развернувшись, снова направился в село. Скоро из леса начали выходить ушкуйники. — Зачем звал, воевода? — спросил Буслай, приближаясь к Ядрею. Он был мокрый от пота, в шапке застряли мелкие веточки и иголки. — Зыряне сами всё дадут, — ответил воевода. — Ещё путь покажут. Незачем их силком тащить. — Прельстил тебя этот пермяк, — с неодобрением покачал головой разбойник. — Не верю я ему. Весь народ его — погань да ночные тати. — Ежели обманет, спалим все их хижины к дьяволу. С кораблей явился боярин Яков Прокшинич с десятью вооружёнными челядинами. — Никак уладил дело с зырянами? — спросил он воеводу. — Поглядим ишо, — коротко ответил тот. — Держи ухо востро. Как бы не обманули они нас. А то подмешают зелье в еду, и отдадим богу душу. Они в этих делах большие мастаки. — Один тут вызвался с нами идти. Говорит, в Югру проведёт. — Чего просит-то? — Ничего. Да мы и не толковали с ним долго. Обещался привесть своих из леса, тогда и погуторим. — Струги-то, может, к берегу подвести, да народ на землю высадить? Ратники бурчат, что товарищам их весь хабар достанется. — Нет, пускай там остаются. Ежели что, нам на подмогу придут. Да и от буйств удержать легше. Кто там за старшего? — Завид, понятно. Кто ж ещё? Воевода кивнул и больше не проронил ни слова. Ожидание затягивалось. Уже начало темнеть, щёки защипало от лёгкого морозца, на мокрой земле в полумраке заискрились крошечные льдинки. Ушкуйники от нечего делать разнесли в прах пермяцкое капище, повалили все идолы, перерыли вокруг землю, разыскивая серебро, но ничего не нашли. Наконец, озябнув, разошлись по домишкам, откуда скоро донеслись нестройные пьяные песни. Пока ждали пермяков, все оголодали. В деревне было хоть шаром покати, а потому пришлось отправить челн к стругам, набрать еды. В воде по счастью недостатка не было — колодец располагался тут же, между деревенькой и капищем. Когда лодка вернулась, в ней, кроме сушёных яблок и солонины, оказался ещё и Савелий — житый человек с Ярышевой улицы. — А ты здесь за каким лешим? — хмуро осведомился у него Ядрей. Воевода был голоден и мрачен. — Дак послали спросить, не надо ли чего? Заждались уж. — Ничего нам не надо. Возвращайся и скажи, чтоб с судов не сходили. — Волнуются ребята-то. Говорят, без них хотите дела свои обстряпать. — Пущай не тревожатся. Без своей доли не останутся. — Добро, — Савка развернулся и направился к лодке, то и дело нагибаясь, чтобы сорвать бледно-красные шарики клюквы, серебристо отсвечивавшие среди зарослей зелёного мха. Когда зыряне наконец выбрались из своих дебрей, все ушкуйники были уже вдрызг пьяные. Не смея входить в свои избёнки, где пировали незваные гости, чудины развели скотину по хлевам, и там же разместились ночлег. Пермяк, что вызывался быть проводником, отыскал в одной из хибар воеводу. Ядрей сидел на скамье за низким грубо сколоченным столом и вместе с боярином Яковом пил какой-то отвар. В печи пылали чурки, оба новгородца, разомлев от жары, клевали носами. Овчинные кожухи их лежали в сенях на лавке. Со двора доносился стук поленьев — один из боярских холопов колол дрова. — Сдеса, барин, — сказал зырянин, входя в тёмную горницу. Ядрей очнулся от дрёмы, перевёл на него сонный взгляд. — Привёл, что ль? — Привёл, барин. Как балакал. Ядрей и Яков тяжело поднялись, разогнули плечи. — Стемнело уж, — заметил боярин, бросая взгляд в окошко. Воевода накинул кожух, вышел во двор, кашлянул в густые усы, выдохнув облако белого пара. — Сколько у вас скотины-то? — спросил он. — Мало-мало, барин. — Вот мы завтра-то проверим… — Он зевнул, прислушался. — Что за плач? Вроде, с кумирни [17] вашей несётся. Пермяк заволновался, забегал глазами. — Всё харашо, барин, харашо. Спать нада, спать. Завтра. — Хлопцы наши идолов им повалили, — сообщил Яков Прокшинич. — Вот они теперича и жалуются. — Побаловались ребята, — усмехнулся воевода. Он зевнул ещё раз и ушёл в дом. Боярин поглядел на пермяка. — Как звать-то? — спросил он по-зырянски. Тот вздрогнул, округлил глаза. — Арнас, господин. — Смотри у меня, сукин сын, — он снова перешёл на русский: — Обманешь — шкуру спущу. — Не, не, барин, — затараторил тот. — Везде привести. Как нада. Яков потянул носом морозный воздух и неспешно побрёл вдоль неказистых домишек. Хрустели под ногами сухие ветки, потрескивала схваченная морозцем земля. Луна пряталась за тучами, призрачные громады беломошника [18] надвигались с трёх сторон адовым воинством, а с четвёртой, там, где текла река, меж мохнатых, заросших лишайником, стволов пихты и ели проглядывала тёмная тягучая бездна, сталью рассекавшая сосновое безбрежье. В пермяцких домах и скотниках мерцали лучины, из одной избы гремела разудалая песня, слышались удары сапогов по дощатому полу и громкий гогот: Как поедем, жёнушка, в город торговать, Как купим, жёнушка, курочку тебе. А курочка по сеням трай-рай-рай, Кричит: «Куда, куда, куда!». Как поедем, жёнушка, в город торговать, Как купим, жёнушка, уточку себе. А уточка тах-тах-тах, А курочка по сеням трай-рай-рай Кричит: «Куда, куда, куда!». В одном из дворов ушкуйник гонялся за испуганно кудахчущей курицей; женщина-зырянка пыталась отогнать его, била по спине длинным рушником, возмущённо лопотала что-то на своём языке, но ратник не обращал на неё внимания. Присев на кривоватых ногах, он прыгнул вперёд, пытаясь ухватить курицу, но та выскользнула из его рук и, неистово вопя, понеслась вдоль домов. Ратник, шмякнувшись харей в грязь, сел, очумело помотал головой. — А ну не безобразничать! — прикрикнул на него боярин. — А ты мне не указ, — пьяно откликнулся воин, глядя на него с земли. Яков Прокшинич надвинулся на него, раздвинул кожух, под которых блеснули короткие ножны. — Иди в избу, смерд. Или, видит бог, полосну. Ратник скосил глаза на боярский нож, перевалился на другой бок и, едва не поскользнувшись на глине, поднялся. Потоптавшись в нерешительности, он вздохнул и пошёл в дом, что-то бурча себе под нос. Яков подождал, пока он скроется в хибаре, затем смерил взглядом зырянку, робко жавшуюся к скотнику, и направился дальше, держа путь к святилищу. Крики там уже утихли, но какое-то непонятное шевеление продолжалось. Боярин подступил ближе и вдруг услышал тихий невнятный напев, исходивший из самой темноты. Голос был тонкий, протяжный, но не звонкий, а сиплый, старческий. Яков остановился на мгновение, осенил себя крестным знамением и ступил во тьму. Прищурившись, он разглядел под одним из деревьев, посреди раскиданных и разбитых идолов, сидящего со скрещёнными ногами человека в яркой хвостатой шапке с бубенчиками, который неостановимо тянул какую-то заунывную песню. Боярин осторожно подошёл к нему, заглянул в лицо. Глаза человека были закрыты, лик не выражал никаких чувств, и лишь из глотки текли однообразные звуки. — Господи, помилуй, — пробормотал боярин. Он бросил взгляд на ближайшего идола, и вдруг заметил, что тонкие губы того светятся странным отливом. Кровь, смекнул Яков. Он принялся озираться в поисках жертвенного животного, которое неизбежно должно было лежать где-то рядом, и вскоре заметил за спиной бормочущего шамана обезглавленную курицу. Её труп белел как большой кусок мела в зарослях цепенело качавшегося кустарника. Боярин обвёл взглядом других божков — у всех на губах мерцала кровь. Идолища окружали его словно жадные духи леса, и хотя не двигались, но очертания их лиц, едва видимые во тьме, казалось, гримасничали и даже высовывали языки. Деревья надвинулись на боярина, над головой заухала сова, а где-то вдалеке зажглись голодные волчьи глаза. — Матушка-Богородица, пронеси, — испуганно промолвил Яков Прокшинич. Звук его голоса вывел из забытья шамана. Тот открыл глаза, устремил взгляд на чужака и, задрожав щеками, поднял на него указующий перст. Рот его задвигался, из глотки начали вырываться хриплые звуки. Он творил проклятье на своём языке, и боярин, хоть понимал не всё, суть постиг мгновенно. — Именем Нум-Торума, владыки неба, и Ими Хили, повелителя людей, заклинаю духов лесных и речных вредить пришельцам во всех землях и водах, в лесах и горах, в оврагах и пещерах, да изнемогут они в пути своём, да бежит от них всякий зверь, да уплывает рыба и улетает птица, пусть ослабнут тела их и помутится разум их, пусть убивают они друг друга, а оставшихся пусть пожрут чудовища Мэнки [19]. Да будет сей человек рассадником моего проклятья, и да не умалится сила проклятья, покуда человек сей ходит по земле… Шаман ещё что-то вещал, не сводя глаз с Якова Прокшинича, а тот медленно отступал спиной вперёд, напрочь забыв о ноже, которым только что собирался перерезать глотку наглому волхву. Он видел, как заметались в темноте жёлтые огоньки хищных глаз, как потемнели и вмиг пропали измазанные кровью губы божков, и как деревья закачались, заскрипели на ветру, норовя сомкнуться вокруг дерзкого новгородца. Не выдержав всего этого, Яков Прокшинич развернулся и опрометью бросился прочь. Его обуял такой страх, словно он вернулся в детство и забрёл в тёмный мрачный лес. Он нёсся, проваливаясь в какие-то рытвины, больно ударяясь пальцами о кочки, чуть не врезаясь в появлявшиеся из мрака постройки. Немного придя в себя и устыдившись внезапного испуга, боярин сбавил ход и обернулся — нет ли погони? Но всё было спокойно, даже ветер утих и страшные жёлтые очи больше не прыгали в лесу. Яков перевёл дух и бодрым шагом направился к избе, где спал воевода. «Отче наш иже еси на небеси…», — бормотал он про себя, пытаясь отогнать тёмные чары. Не сказать, чтоб он сильно верил в их зловредное действие, но и забыть о словах колдуна никак не мог. «Может, к попу сходить? Освятит он меня, разрушит наговор…». Нет, к попу нельзя — он его стыдить начнёт: неча, мол, трепетать перед разными кудесниками, о Боге лучше думай! [20] У отца Ивана понимания в таких делах не найдёшь… Боярин достал из-под рубахи серебряный оберег в виде маленьких челюстей медведя, поцеловал его, затем перекрестился. Ввалившись в избу, он прямо в кожухе прошёл в тёмную горницу. — Чего сапожищами стучишь, людям спать не даёшь? — послышался откуда-то сверху ворчливый голос. Яков Прокшинич усмехнулся, ощупью добрался до лавки, сел. Лежавший на полатях воевода заворочался в темноте, засопел, прокашлялся. — Ты что ли, Яков? — Я. — Случилось чего? Боярин нашарил кувшин с отваром, хлебнул через край. Тяжёлое дыхание его со свистом разносилось по избе. — Волхв тут какой-то ворожит. На капище его встретил. — Зарубил? — Нет. — Отчего? — Смутил он меня. Колдовство навёл. — Тем паче зарубить следовало. — Страх он в меня вселил. Сам не знаю, чего испужался. Удирал от него без оглядки. — Худо дело. Потолкуй завтра с отцом Иваном. Может, с божьей помощью изгонит бесов. — Куда ему против зырянских чародеев! Как бы сам не пропал, бесов-то изгоняя. — Ладно. Утром потолкуем. Воевода замолчал, и вскоре с печки донеслось его сонное сопение. Боярин же, посидев ещё немного, сходил на двор до ветру, затем вернулся в дом и тоже полез на полати. — Подвинься-ка, воевода. Как медведь разлёгся, — проворчал он. Тот, не просыпаясь, отодвинулся, и Яков Прокшинич, утомлённый переживаниями вечера, вскоре заснул. Утро началось с того, что похмельные ратники прирезали какого-то пермяка. Над убитым голосила жена, и плакали дети, а остальные зыряне, собравшись вокруг, громко выражали своё негодование. Арнас тоже скорбел, схватившись руками за голову. На крики вышли воевода с боярином. — Что стряслось? — грозно осведомился Ядрей, морщась от пермяцких воплей, колоколом отзывавшихся в его непроспавшейся голове. Проводник подскочил к нему, залопотал: — Убить. Совсем убить. Роччиз нехороший. Зачем убить? Что сделать? — За что погубили человека? — укоризненно обратился Ядрей к ушкуйникам, что стояли невдалеке. — Бес попутал, воевода, — задорно ответили ему. — Многовато что-то здесь бесов стало, — пробурчал Ядрей. Воевода протолкался к телу, посмотрел на перебитую мечом шею несчастного, вздохнул. — На вот тебе нож новгородский, хозяйка, — сказал он супруге убитого, отцепляя от пояса посеребренные ножны. — И не пеняй на удаль молодецкую. Всяко бывает. Он выбрался из скопления людей, подошёл к ратникам. — Из-за чего убили-то? — Да по глупости, воевода, — уклончиво ответил Буслай. — Резаны [21], что ль, не поделили? — Ага. Вроде того. — Атаман почему-то не хотел говорить правду. — А может, девку? — с напором вопросил Ядрей. — Пакостники вы известные. Только здесь я вам девок портить не дам. Не для того мы сюда пришли, чтобы из-за баб рубиться. Всем ясно? — А повтори, — нахально прозвучал чей-то голос. — Это кто там такой умный? Плётки захотел? Буслай обернулся к своим, грозно рыкнул, затем вновь посмотрел на Ядрея. — Будь спокоен, воевода. Парни свой грех сознают. Больше уж такого не допустят. — Мало сознавать-то. Каяться надо. Тогда и соблазн меньше грызть станет. Воины захихикали, а Буслай промолчал и с виноватым видом почесал за единственным ухом. Ядрей махнул рукой и повернулся к Якову Прокшиничу. — Ведуна твоего сыскать бы надо. Да недосуг. Дам тебе двух ратников, обойди местность, авось найдёшь. Боярин кивнул. При свете дня он чувствовал себя куда увереннее, чем в ночной мгле, и был полон решимости отыскать дерзкого шамана. Ядрей приказал Буслаю отрядить в помощь Якову Прокшиничу двух человек, а сам вместе с ушкуйниками пошёл по дворам, собирая оленей и припасы. Перво-наперво боярин расспросил о кудеснике Арнаса. Тот захлопал белыми ресницами и уставился на новгородца с изумлённым видом. — Нет шаман, — залопотал он. — Нет! Шаман жить далеко, не сдеса. Далеко. Сдеса нету. — А кто же вчера на капище волхвовал? — Никто не был. Никто. — Ты меня за дурня-то не держи, отвечай как на духу: где пам [22] ваш? — Нету пам. Нету! Народ бедный, малый. Зачем пам? Яков Прокшинич плюнул и направился к святилищу. Придя туда, он, ясное дело, не обнаружил ни шамана, ни курицы. Но самое удивительное, что и кумиров там тоже не было! Остолбенело уставившись на утоптанную площадку, боярин крякнул. — Вот стервецы. Куда ж они болванов-то своих дели? — Должно, в реке схоронили, — предположил один из воинов. — Верно мыслишь. Может, и ведун ихний там же обретается? Они двинулись к берегу Печоры. Лёгкий осенний морозец пощипывал щёки, зябкий ветерок гулял меж голых берёз и размашистых сосен, присыпанная сухой листвой грязь, вязко чавкая, норовила утянуть сапоги. Бледное солнце просвечивало сквозь мутную серую плёнку облаков, не грея и не даря радости. Бугристый пенистый урман [23] по ту сторону Печоры громоздился зелёной кашей, подступая к самой воде. Боярин с ратниками вышли на узкую каменистую полосу у реки, кинули взгляд по сторонам. Слева, где стояли струги, слышались окрики, смех и беззлобная перебранка, от судов к берегу и обратно сновали лодки, полные людей и каких-то грузов в бочках, крынках и корзинах. От лодок расходились большие волны, которые, постепенно слабея, с ленивым тихим плеском доползали до ног Якова Прокшинича. Справа по всему окоёму раскинулась дремучая нетронутая дикость, погубившая уже не один десяток русских жизней. Внешне она казалась неопасной и пустой, но где-то там, в глубине, затаившись в берлогах и коварных омутах, ждала своего часа беспощадная пермяцкая нечисть, все эти менквы и пупыги, кули и ламии, готовые в любой миг напасть на зазевавшегося путника и унести его душу прямиком в лапы дьяволу. Боярин окинул свирепым взором колючее безбрежье зырянской чащи и не спеша направился вдоль берега. Ратники побрели за ним. Глава вторая — Говорил я, нельзя доверять этой погани, — бурчал Яков Прокшинич, когда струги отчалили от берега. — И проводник наш мне тоже не нутру. По роже видно — вор. — Оно, может, и вор, а только без него не обойтись, — отвечал Ядрей. — Кто путь к югорским градам укажет? — Добрались бы и без него. Невелика потеря. — Да разве ж не ты сам зырянского проводника взять хотел? Что ж теперь, передумал? — Не о том речь. Проводник нужон, да… другой. — Это какой же? — Тот, что дело своё делать будет. — А этот чем плох? — Не за тем он с нами пошёл, чтобы югорцам напакостить. Иное у него на уме. — Это что же? — Не знаю. Вижу только — ненадёжный он. Про шамана ихнего соврал. Почему? Знать, скрывает что-то. И идолы опять же — куда делись? Унесли их пермяки, а он-то — из одной с ними деревни. Стало быть, ведал, да смолчал. — Что ж с того? Нам от этого вреда не станет. — Совравший в малом, может соврать и в большом. — Дак что ж нам теперича, нового проводника искать? Снега уж скоро падут, вода встанет. Пускай уж будет какой есть. — Оно конечно. А всё же глаз с него спускать не надо бы. Заведёт не туда, и будем куковать, лапти свои жрать с голодухи. — Заведёт — с него же и спросим. — А он возьмёт, да дёру даст. — Со струга-то — это навряд ли. Вода ледяная, а в лесу медведи да волки. А когда до Югры доберёмся, там ему тем паче несподручно бежать будет. Сам же говорил, что пермяки с югорцами не в ладах. — На то и надеюсь. Край болот скоро закончился. Его сменили взгорья, поросшие кедром и лиственницей. Чувствовалось приближение хребта. На вздыбившихся берегах временами мелькали убогие деревеньки; их жители высыпали к краю обрыва смотреть на проплывающих гостей. Пермяки больше не боялись их приближения — взобраться на крутояр был не так-то легко, и местные чувствовали себя в безопасности. По ночам вся река покрывалась тонкой коркой льда, а паруса хрустели от инея. — Через седмицу можно будет на берег сходить, — заметил однажды Яков Прокшинич. — Значит, пора готовить сани, — ответил Ядрей. Из Печоры вошли в Илыч, что на языке пермяков означало «Далёкая река». Здесь уже начинались земли, враждебные даже зырянам. Берега обзавелись бронёй из скал, кедровые чащобы прорежались каменными залысинами. Солнце окончательно пропало за тучами и слабо проступало сквозь тягучий недвижимый туман, похожий на задымлённую, ставшую вдруг полупрозрачной сталь. Иногда налетала метель, волновала реку, хлопала застывшими парусами с вышитым на них лучистым Ярилом. Свежие хрупкие льдины не таяли, а величаво влеклись по течению, скребя о борта новгородских стругов. — Слышь, пермяк, не пропустим мы Югорскую реку? — забеспокоился Яков Прокшинич. — Всё показать. Всё будет, — успокаивал его Арнас, заискивающе кивая. Боярина он побаивался и лебезил перед ним. Наверно, опасался, что Яков припомнит ему историю с шаманом. Наконец, подходящее место для стоянки было найдено. Пологий галечный берег был покрыт редким тальником [24] и чахлыми молодыми берёзками, слева громоздился утёс, справа вспучился холм, утыканный высокими соснами. И никаких признаков жилья вокруг. Русичи вытащили на берег струги, поставили шатры и чумы. На всякий случай решили причаститься. Впереди уже начиналась Югра, и никто не знал, что ждало там новгородских воев. Русичи выстроились на берегу, длинной подковой окружив священника. Тот нараспев читал из Молитвослова, с сухим звяканьем махая медным кадилом. Куцая бородка его дрожала в синевато-розовом воздухе, кадильный дым плодил одного за другим клочковатых призраков на утреннем смоге. Чернота над утёсом поблекла, распоролась на несколько кусков, швы клубились жемчужными переливами. Лунный серп ещё виднелся на бледнеющем небе, но походил уже на застрявшую в сферах речную гальку. Колючий морозец давил на ноздри, пронизывая до костей. — Боже! — протяжно выводил отец Иван: — Отпусти, разреши, прости мои согрешения, кои я совершил словом, делом, помышлением, вольно или невольно, сознательно или несознательно, и, как милосердный и человеколюбивый, даруй мне прощение во всем. И по молитвам Пречистой Твоей Матери, разумных Твоих служителей и святых сил от начала мира угодивших Тебе, благоволи мне без осуждения принять святое и пречистое Твое Тело и честную Кровь во исцеление души и тела и в очищение худых моих помыслов… Отец Иван всё читал и читал, ратники маялись, а в стороне от всех, стоя возле чума, взирал на это действо пермяк Арнас. Не впервой уже наблюдал он за обрядами русских, ему тоже было скучно, и он с трудом сдерживал зевоту. Когда-то он был плотником на Белоозере, и там вдоволь насмотрелся на все эти песнопения, кадила, омофоры и облатки. На всякий случай даже принял крещение, чтобы не гневить русского бога, но христианских канонов так и не усвоил. Христос был для него всего лишь одним из многих потусторонних властелинов, опекавших свою землю и не посягавших на чужие вотчины. А потому, как прочие зыряне, он равнодушно относился к попыткам новгородских монахов насадить в Перми христианство — не потому, что чувствовал угрозу своей вере, а потому, что не в силах был вообразить себе бога более могущественного, чем Нум-Торум. Свой нательный крестик он давно потерял, а сладить новый всё руки не доходили. Да и зачем ему крест в зырянских лесах? Отогнать здешних демонов этот оберег всё равно не смог бы, а привлечь чужую нечисть — запросто. Так размышлял Арнас, взирая на завывания озябшего священника. А отец Иван меж тем продолжал: — Уже я стою пред дверями Твоего храма, а нечистые помыслы не отходят от меня. Но Ты, Христе Боже, оправдавший мытаря, помиловавший хананеянку и отверзший разбойнику двери рая, отверзи мне двери Твоего человеколюбия и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую… Слова молитвы, рождённые в душной келье далёкого монастыря, разносились над заволоцкой тайгой, бросая вызов всем грозным стихиям, повелевавшим этим краем. Истошный призыв к милосердию Божьему, терзая слух повелителей зырянских душ, заставлял их пристально всматриваться в чужаков, нарушивших установленный порядок вещей. Поп громким голосом славил Христа, а из величавых рек и безмятежных лесов, из лазурной бездонности небес и пещерного мрака горных недр на него взирали огненный ящер Гондырь и волосатый леший Висела, грозный ниспосылатель несчастий Омоль и беззаботный охотник Пера. Наконец, молитва закончилась, и священник удалился в свой чум. Выйдя обратно, он с трудом выволок деревянную кадку, полную вина. По толпе ушкуйников пронёсся страдальческий вздох. — Верую, Господи, — опять запел отец Иван, выпрямляясь, — и исповедую, что Ты истинно Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир спасти грешников, из которых я первый. Верую также, что именно сие есть пречистое Тело Твое, и именно сия есть честная Кровь Твоя… С телом Христовым он погорячился — не было на стругах хлеба, чтобы выдать его за облатку, но это не смущало отца Ивана. Он видел главное: причащаясь крови Христовой, люди разжигали в себе угасающий огонь истинной веры, развеивали смрад языческих волхвований, готовых затопить нестойкий разум тёмного люда. За это Господь должен был простить ему отступления от обряда. Закончив молитву, батюшка обратил взор на Ядрея. — Приблизься, воевода. Тот подступил. Отец Иван зачерпнул из ведра маленькой ложечкой и поднёс её к губам Ядрея. Воевода, перекрестясь, отпил, поцеловал нательный поповский крест и встал за спиной священника. Затем начали подходить остальные ратники. В жилище к верховному югорскому хонтую Унху явились на совет племенные вожди и старейшины родов. Унху закатил пир, роздал гостям по серебряному блюду и по упряжке молодых и резвых лосей. Вожди пили и веселились, громко славя щедрость своего хонтуя. Все понимали, что владыка пригласил их неспроста, и это знание распирало их гордостью, придавая важности в собственных глазах. Унху не разубеждал их, напротив, старался выказать каждому честь и, всячески проявляя отеческую заботу, внимательно следил, чтобы гости не имели оснований обижаться на небрежение. Ему очень важна была их поддержка. Ведь по сведениям, доставленным ему с той стороны Урала, злобные новгородцы не смирились с утратой своих югорских владений, и не позднее чем к началу зимы их следовало ждать с новым силами. Большой отряд во главе с лучшими мужами уже находился на Выми. Надо было готовиться к защите. И вот, когда вожди утомились забавами с наложницами и протрезвели от сушёных мухоморов, хонтуй открыл совет. — Все вы знаете, что происходит, — промолвил он, обведя взглядом собравшихся. — Роччиз вновь идут на нас. Но теперь они собрали большую силу и не будут так беспечны, как раньше. Нам не застать их врасплох — они готовы к бою и обзавелись проводником, знающим все наши тропы. Если мы хотим защитить свои дома и святилища, своих жён и детей, нам надо держаться сообща. Не думайте отсидеться в чащах и буреломах — роччиз пожгут ваши дома и угонят стада, они разорят ваши храмы и надругаются над богами. Они не успокоятся, пока не заставят вас отдать им все ценности, какие у нас есть, и будут приходить снова и снова, пока не заберут последний серебряный лик. И когда нам не останется чем одарять богов, творцы перестанут помогать своим детям, и роччиз навяжут нашей земле своего бога. Так будет, если ныне новгородцы не получат достойный отпор. Вот почему я созвал вас. Вожди закряхтели, тяжко вздыхая, заёрзали, кто-то поспешно уткнулся в чашу с отваром. Хонтуй недовольно оглядел всех. — Что же скажете вы мне в ответ, братья? Готовы ли вы вместе со мною встретить врага лицом к лицу? Все взоры обратились на старейшего из них — лысого и обрюзгшего Олоко. Тот молитвенно закатил глаза. — Если в воле богов лишить нас свободы, можем ли мы спорить с ними? А если бессмертные хотят защитить нас, роччиз обречены на поражение. — Как же узнать нам, чего хотят боги? — нетерпеливо спросил Унху. — Надо спросить пама. Все облегчённо зашевелились, закивали в ответ. — И верно, спросим пама. Он-то должен знать волю богов. — Что ж, если таково ваше решение, спросим пама, — согласился хонтуй. — Но прежде хочу взять с вас клятву: обещайте мне исполнить волю бессмертных, какой бы она ни была. Вожди удивлённо переглянулись. — Разве мы можем нарушить желание богов? — спросил молодой и вспыльчивый Аптя. — Тогда поклянитесь идти той тропой, что укажут бессмертные, — потребовал Унху. — Поклянитесь душами своих предков. — К чему это? — упёрся Аптя. — Если мы откажемся исполнять волю богов, они и так покарают нас. — Тогда что тебя останавливает, Аптя? Поклянись. Большего я не прошу. — Ты хочешь слишком многого, хонтуй. Я не буду клясться. — А ты слишком упрям, Аптя. И упрямство твоё может дорого стоить всем нам. — Я — вождь и сын вождя, и не позволю унижать себя, — надменно ответил Аптя. — Разве моё желание унизительно для тебя? — Да. — Чем же? — Ты как будто не доверяешь нам. Думаешь, будто мы хотим переметнуться к роччиз. Но разве шесть лет назад, когда ты бросил клич избивать новгородцев, кто-либо из нас отказался примкнуть к тебе? Нет, мы встали как один, и отомстили чужакам за поругание святынь и насилие над нашим народом. Отчего же сейчас ты требуешь от нас клятвы? Неужто сомневаешься в чём-то? — Человек непостоянен, и лишь боги связывают его обязательством. — В таком случае я принесу тебе клятву. Но только после обряда. А сейчас прошу не гневаться, я покину твой дом. Благодарю за угощение. Аптя поднялся и вышел вон, скрипнув дверью. Слышно было, как он с грохотом сбежал по ступенькам. Унху обвёл глазами оставшихся. — Аптя проявил неуважение ко мне и к моему дому. Боги покарают его за это. — Он поднялся, и все поднялись вслед за ним. — Говорить с бессмертными будем сегодня на закате, — объявил хонтуй. Вожди гуськом вышли из дома. Унху, проводив их взглядом, понуро опустился на лавку, потёр лоб. Потом зачерпнул ковшом браги из деревянной кадки и сделал большой глоток. Отставив ковш, он поднялся, набросил на себя кумыш [25] и зачерпнул из берестяного ларца горсть серебряных монет. Ссыпав монеты в мешочек у пояса, хонтуй вышел на крыльцо. За высоким остроконечным тыном сплетались изломанные ветви сосен. Холодное солнце заливало слабым сиянием мшистые стволы. За соснами дрожала клубящаяся серая пелена, кружилось несколько птиц. Внутри ограды среди амбаров и скотников бродили лохматые слуги в истрёпанных грязных малицах [26], таскавшие воду в жбанах; из кузницы доносились звонкие удары молота, в хлеву взрыкивали олени. У закрытых на засов ворот скучали два воина в костяных доспехах на груди и спине, в остроконечных шлемах с наносниками, с копьями в руках. На поясе у каждого висел небольшой топор. Подмораживало. Унху набросил на голову колпак, сбежал по ступенькам и крикнул воинам: — Отворяй! Те задвигались, отставили в сторону копья, вытащили большую деревянную щеколду и распахнули тяжёлые створы. Хонтуй вышел в город. Перед ним распростёрлась площадь, заставленная по окружности деревянными идолами. На площади шёл торг: шумели зазывалы, бегали туда-сюда невольники с мешками на спинах, громыхали сани, бренчали товаром оружейники и гончары, ругались друг с другом покупатели моржового зуба. Хонтуй с трудом протискивался сквозь это скопище, вынужденный то и дело огибать оленьи упряжки и отбиваться от назойливых продавцов. Наконец, вырвавшись из столпотворения, он нырнул в длинную улицу, стиснутую с двух сторон продолговатыми, наполовину вкопанными в землю бревенчатыми домами с большими узорчатыми стропилами. Посреди улицы росли сосны и ели, украшенные разноцветными ленточками, на перекрёстках торчали громадные многорукие истуканы. Над домами, окружённые изгородями, парили на столбах амбары. По улице бродили собаки, у крылец на завалинках сидели жители. Они строгали поленья, тачали одежду, подправляли нарты, курили сар [27]. Завидев хонтуя, люди улыбались, почтительно кивали. — К шаману опять идёт, — шептали друг другу югорцы. Все знали: если Унху выходит со двора пешком и без сопровождения, значит, направляется к паму. В дни испытаний такое случалось нередко. А потому никто не удивился, увидев повелителя одиноко шагающим по улице. Унху не обращал на них внимания. Его тревожила мысль, не успели ли другие вожди, предугадав его намерение, выставить охранение вокруг дома шамана. Думать об этом не хотелось, но если такое случилось, хонтуй готов был даже расстаться с серебром, лишь бы заручиться поддержкой вождей. Он не мог проиграть, не мог вновь попасть под новгородское ярмо. Это было невыносимо для его чувства собственного достоинства. А потому он должен был поднять народ на борьбу. Должен во что бы то ни стало. Унху свернул вправо и, немного поплутав в проходах меж домами, вышел к жилищу шамана. Оно находилось возле самого тына, отделённое от прочих строений широкой площадкой, на которой обычно толпились просители. Сегодня тоже там маялось несколько человек, у ног которых стояли корзины с подарками. Один из них держал под уздцы жеребёнка. Бесцеремонно растолкав народ, хонтуй подошёл к низкой двери, громко постучал. — Я к тебе, Кулькатли! Примешь меня? Подданные молча взирали на него. Некоторые из них ожидали своей очереди со вчерашнего дня, но разве можно спорить с хонтуем? Дверь слегка приотворилась, изнутри показался большой орлиный нос старика. — Зачем ты пришёл, Унху? — Мне надо поговорить с тобой. — Я занят сейчас. — Я не могу ждать, — отрезал вождь. Пам обречённо вздохнул, бормоча: «Ай-яй-яй…», закрыл на мгновение дверь, затем вновь открыл её, выталкивая какого-то человечка с корзиной, прижатой к животу. — Иди-иди, — торопил его шаман. — Видишь, недосуг мне сегодня. Узрев вождя, человечек заморгал, колени его подогнулись, он хотел бухнуться наземь, но преодолел робость и засеменил прочь. Пам встал в проходе, разогнул спину, с наслаждением потянулся. — Давно ждёте, сердешные? — спросил он собравшихся. — Да почитай с самого утра, — наперебой заговорили просители. — А то и с вечера. — Ну, обождите ещё немного. Видите, неотложное дело. Пам отступил в сторону, пропуская хонтуя, и вновь скрылся внутри, закрыв дверь. Унху остановился посреди горницы, сморщился от резкого запаха пахучих трав, потёр слезящиеся глаза. — Как ни захожу к тебе, Кулькатли, всё время дух шибает. И как ты тут живёшь? — К богам так просто не достучишься, — просто ответил шаман. Он показал на лавку возле стены. — Присаживайся, повелитель. Маленькое окошко слабо пропускало свет. В полумраке шаман казался ожившим мертвецом: дряблые бледные щёки, острый нос, бескровные губы, тёмные, глубоко посаженные глаза. Росту он был высокого, под потолок, сухопарые кисти на длинных руках свешивались как древесные корни. Под стать хозяину было и помещение. На полках вдоль украшенных замысловатыми пасами [28] стен теснились бесчисленные коробочки и горшочки с диковинными зельями, с верхних балок свисали пучки сушёных растений, внизу, под лавками, громоздились крынки, сундучки и корзины. Повсюду висели амулеты, из огромного короба в углу торчала гора соболиных, беличьих и лисьих шкурок, на столе поблёскивало широкое серебряное блюдо со звериной чеканкой, на котором были выцарапаны шаманские знаки; рядом с блюдом белели два пожелтевших медвежьих черепа, над входом красовались оленьи рога. В горящем чувале [29] булькала тёмная жижа, почти не выделявшая пара, зато источавшая слабый приторный запах. В углах кучами лежали иттармы [30] прежних шаманов. Хонтуй подошёл к столу, отцепил от пояса мешочек и с громким звоном высыпал на блюдо свои монеты. Пам вскинул брови, тоже приблизился к столу, обратил внимательный взор на Унху. — Видно, тяжкое бремя ты взвалил на себя, коль принёс столь щедрое подношение. Что тебя терзает? — Сегодня вечером ты будешь камлать, выспрашивая у духов, угодна ли им война с роччиз. Я хочу, чтобы духи прислушались ко мне, чтобы они разделили мои устремления. Пусть духи скажут всем вождям, что мой выбор богоугоден. Сделай это для меня, Кулькатли. — Что сделать? — Договорись с духами. — Как могу я, презренный смертный, склонять к чему-то высшие силы? Хонтуй схватил шамана за плечи, крепко сжал их длинными пальцами. — Ублажи их. Заставь владык помочь мне. Ради этого серебра, ради собственной жизни, наконец! — Мне не дано предугадать желания духов, — кротко ответил шаман, отстраняясь от него. Хонтуй насупился. — Что же ты хочешь от меня? Создать земное воплощение Колташ-Эквы [31]? Засыпать твой дом песцовыми шкурами? Добыть святилищу сотню серебряных блюд? Говори. — Я спрошу у духов, что им по вкусу, — тонко улыбнулся пам. — Спроси. А заодно передай духам и демонам, что если роччиз победят, им солоно придётся от новгородских богов. Унху направился к выходу. У самой двери он обернулся и изрёк: — Не для того я получал канский [32] пас, чтобы подставить выю под новгородский меч. А ты, если не поможешь мне, будешь горько сожалеть об этом. Он вышел, с чувством ахнув дверью. Кулькатли шмыгнул носом, потёр лоб. — Одержимый, — в восхищении обронил он. Окинув взором пасы на брёвнах, он глубоко вздохнул и подошёл к двери. Приоткрыв её, бросил: «Следующий!», и отступил вглубь помещения, поближе к бурлящему чувалу. Дым от костров, выложенных по кругу, лизал ствол священной ели, сочился меж иголок и, рассыпаясь на множество отростков, возносился к небу, прозрачной зыбью колыхая звёзды. Кулькатли, облачённый в медвежью шкуру, с лицом в открытой пасти зверя, плясал и неистовствовал, потрясая бубном и выкрикивая заклинания. Помощники его то и дело подбрасывали в пламя ароматную соль, корешки и кусочки грибов. Огонь вспыхивал, искрился, багрово озарял заворожённые лица вождей и старейшин. Выкатив глаза, они наблюдали за танцем пама; им мерещилось, будто из дыма выпрастываются гибкие щупальца-руки, складываются в страшные рожи вонючие клубы, а серебряный лик Нум-Торума, что стоял у подножия священного дерева, испускает жёлто-синие молнии. — Повелитель трёх миров! — восклицал шаман: — Ты, сотворивший небо и землю, вдохнувший в нас жизнь, одаряющий и карающий! Призри своих детей, о владыка Нум-Торум, пошли нам духов, дабы открыли они нам глаза и уши! Да не отвратится твой лик от чад своих! Да растолкует нам сын твой, Мир-Суснэ-Хум, чего желаешь ты и как велишь нам поступить! Дай нам знание! Пусть снизойдут к нам Хонт-Торум, Хуси и Энки, пусть придут Сяхыл-Торум, Най-эква и Этпос-ойка! Придите, придите, о бессмертные, наполните наши уши своими речами, ослепите наши смиренные очи своим обликом, да лицезреем вас во всём могуществе вашем! О мать-земля, благодетельная Сорни-Най, не отвергай наших приношений, покажи мудрость свою, прояви заботу свою! Взываем к тебе, да услышишь наши моления!.. Воины за спинами вождей ритмично ударяли копьями о щиты, сопровождая это действо слаженными возгласами: «Гай! Гай! Гай!» Казалось, ещё мгновение, и налетят из сосновой чащи злые духи-учи и людоеды-менквы, явится ведьма Йома и чудовище Комполен, и станут они терзать народ, а лунный бог Этпос-ойка со снисходительной усмешкой будет взирать на это со своих высей и потешаться над слабостью человеческой. Метались в корзинах перепуганные голуби, жалко блеяли привязанные к деревьям козы, оглушительно громыхали дудки-чипсаны младших шаманов, а Кулькатли продолжал свою неистовую пляску, то подпрыгивая над кострами, то чуть не стелясь по снегу. Черным-черно отливала земля в блюдах, что стояли возле идолов. Отбрасывали холодные блики монеты, лежавшие в земле. Опьянённые люди всё громче ударяли копьями о землю и всё яростнее выкрикивали свой клич, сами не понимая его смысла. Наконец, шаман прекратил пляску и велел подтащить одну из корзин с голубями к огню. Крышку открыли, птицы вырвались на свободу и заметались в удушающем облаке дыма. — Видишь, Унху? Видишь? — торжествующе завопил пам, разгоняя голубей шестом. — Боги благоволят тебе. Они обещают удачную охоту на роччиз. — Что ещё обещают мне боги? — с жадностью вопросил хонтуй, подавшись вперёд. Шаман сделал знак рукой, и к нему подвели козу. Достав нож, он одним движением вскрыл ей брюхо и извлёк бьющееся сердце. Подняв его над огнём и подержав немного, он бросил сердце в пламя. Издыхающая коза дёргала ногами, заливая кровью всё вокруг. — Ещё, — прошептал Кулькатли. Ему привели другую козу, а помощники достали из корзины нескольких кур. Шаман перерезал козле глотку, рассёк живот, вывернул требуху, а его помощники начали отсекать курам головы, чтобы по их бегу определить волю богов. Весь в липкой дымящейся крови, Кулькатли поднёс Унху капающие внутренности. — Отведай, хонтуй. Тот впился зубами в печень, откусил склизкую плоть, а пам двинулся по кругу, поднося мерзкое угощение каждому вождю. — Открой, открой нам свою волю, Нум-Торум, — приговаривал он. Воины, стуча копьями о землю, наворачивали круги у священной ели. Они двигались всё быстрее и быстрее, пока не перешли на лёгкий бег. Их древки взрыхляли снег, из глоток вырывались ритмичные возгласы, ноздри шевелились от вдыхаемых испарений. Хлопали крыльями голуби в корзинах, блеяли козы, неистово заливались лаем собаки. Шаман сыпал из короба медные фигурки богов и демонов и пророчествовал большую войну. — Грядёт, грядёт кровопролитие! — вещал он. — Уже вижу головы роччиз, насаженные на колья, и сердца пленников, отданные Хонт-Торуму [33]. Вижу страх в глазах чужаков и радость на лицах югорских бойцов. Вижу, вижу большую победу!.. Хонтуй, хищно приоткрыв рот, наблюдал за ним. Остальные вожди, надышавшись ядовитых солей, тоже неотрывно следили за беснующимся памом. Он одурманил их, лишил сил, подчинил своей воле. Кулькатли завертелся волчком и упал на колени, вороша груду медных фигурок. — Ервы и мяндаши, дайте мне ответ, — взывал он. — Кудым-Ош и Пера, дайте мне ответ. Здесь ли вы? Слышите ли меня? Видите ли? Скажите своё слово для имеющего уши: достоин ли сей человек говорить от вашего имени? Где вы, боги земные и небесные? Где вы, духи лесов и озёр?.. Вдруг пам замер, глядя в одну точку, и поднял руки. Всё cтихло. Воины прекратили свою пляску, а младшие шаманы отвлеклись от гадания. Тишина повисла в роще. Только слышно было как потрескивает хворост в кострах да бьются в корзинах куры. Пам медленно повернулся, устремил перст на хонтуя. — Нум-Торум говорит: ты избран, чтобы нести его волю. Порази пришельцев, убей их всех, а коней и оленей, которых захватишь, принеси в жертву. Нум-торум говорит: к празднику медведя чужаки должны умереть. Таково слово Нум-Торума. Шаман развернулся и, пройдя меж костров, сел у священной ели. Лицо его окаменело, веки медленно смежились. Унху, кряхтя, поднялся, горделиво посмотрел вокруг. — Вы слышали голос Нум-Торума, — надменно произнёс он. — Любой, кто ослушается его, пойдёт против воли богов. Так принесите же клятву быть верными мне и до последних сил сражаться с новгородцами. — Мы клянёмся тебе, — вразнобой ответили вожди и старейшины. — Я приглашаю вас на пир. Чаша пьянящей браги скрепит нашу дружбу. Хонтуй победно вскинул нос, бросил недобрый взгляд на Аптю и неспешно пошёл прочь. Воины потянулись за ним… … |

0 комментариев